私は、新生児期~生後1か月まではミルク寄りの混合、そして生後2か月からは【完ミ】になりました。

その経験を基に、

- 産前に買っておく哺乳瓶の数

- 新生児期~生後2か月で必要な哺乳瓶の数

- 生後3か月~は何本あれば安心?

などなど、自身の実体験を基に【ミルク育児のあれこれ】についてまとめたいと思います♩

- ミルク寄りの混合 or 完ミ希望

- 出産準備中の方

私が完ミになった理由【混合希望でも、うまくいかない場合も】

私は、出産前は混合育児希望でした。

しかし、産まれてみると息子は未熟児で、NICUに入院することに……。

NICUに入院後は、看護師さんが「粉ミルク」を調乳し、「哺乳瓶」や「注射器」で赤ちゃんに栄養を届けて下さっていました。

私は帝王切開で体の回復に時間がかかったため、初乳をあげられたのは出産して2日後。

そして、一緒に退院することもできず……。

母乳をあげるときは、小さいガラス瓶に搾乳をしてNICUに届けるか、退院後は冷凍パックに詰めて病院に持っていっていました。

それが続くと、最終的にどういう状態になるか……。

直母(授乳)が難しくなります。

赤ちゃんは、生まれたら自動で母乳が飲めると思っていた……。

哺乳瓶から飲むのは、とても簡単。

なぜなら、哺乳瓶のニプルは飛び出ており、吸えばすぐにミルクが出てくるから。

初産で、お乳の出が良くない母親から飲む方が、100倍難しいんですね。

我が子は、直母をしようとするとギャン泣きになったため、生後2か月までは【搾乳をして哺乳瓶であげる】+【ミルク】というやり方をとっていました。

私は、

- 母子ともにストレスなくミルクの時間を過ごしたい

- 今後の不妊治療計画もあるかもしれない?

と考え、潔く(?)完ミに移行することにしました。

もう少し頑張って搾乳を続けていれば良かったな……とは思っているのですが、美味しそうに哺乳瓶からゴクゴク飲んでいる息子を見ると「私たちはこれで良かったかな?」と今は前向きに捉えています。

哺乳瓶だから、俺もミルクあげられて嬉しいよ!

ありがとう(涙)

出産準備で必要な哺乳瓶の数|0~1本

声を大にして言いたいのは、出産は何が起こるか分かりません。

私も、自分の子がNICUに入るのは想定外でしたし、当たり前に授乳ができると思っていました。

うまくいけば、退院時にはミルク缶を持たずにお家に帰れる可能性もあるのです。

赤ちゃんの哺乳量を見ながら、病院からの帰り道で哺乳瓶を買っても良い!

と、今では思っています。

しかし、そうは言ってもさすがに何も準備をしないのは不安……という方もいらっしゃると思います。

そのような場合は、最初は、小さい哺乳瓶を買うことをおすすめします。

(160mlまでの、小型のもので十分)

私が息子の退院前に急いで買ったのは、店頭では売られていない『産院モデル』の哺乳瓶でした。

産院の多くは、ニプルをガラス瓶に直接付けられるタイプの哺乳瓶が採用されています。

ニプルの形状が変わると飲んでくれなくなる子もいる……と話しに聞いていたため、

入院生活が長くなった息子のために、使い慣れた哺乳瓶を選びました。

哺乳瓶の数は、最初は必要最低限の本数に抑え、そこから増やしていくことをおすすめします!

(一本一本、高額ですしね……。)

新生児~生後2か月で必要な哺乳瓶の数|4本あれば安心

完ミ寄りの育児をしていくと決めたら、哺乳瓶の数を増やしましょう!

ここで気をつけたいポイントは一つ。

新生児期~生後2か月頃はミルク間隔が短く、

3時間~4時間の赤ちゃんが多いと思います。

深夜、「やっと赤ちゃんが寝てくれた……」と思って哺乳瓶を洗い出すと、物音で起きてしまうことも……。

私は、20時以降のミルクタイムは昼夜の区別をつけるために、

なるべく静かに&すぐ寝ることを徹底していました。

【夜間の授乳スケジュール】

① 20時 ~ 23時

② 23時 ~ 2時

③ 2時 ~ 5時

④ 5時 ~ 8時

産後の体の回復のためにも、上記の時間帯(多少ズレはあると思いますが)は、

赤ちゃんが寝てくれたら、お母さんもすぐ休むのが大切です!

ということで、自ずと必要な哺乳瓶の本数も確定します。

というわけです。

我が家は、哺乳量が100mlを超えたところで、産院モデルの200mlに移行し、それも4本揃えていました。

生後3か月~必要な哺乳瓶の数|3本でOK

生後3か月を過ぎると、授乳リズムも大分安定してきます。

我が家の息子も、夜間1回~2回のミルクタイムで済むようになりました。

【生後3か月以降~】

① 20時 ~ 0時

② 0時 ~ 4時

③ 4時 ~ 8時

多い時でも深夜~明け方に2回の授乳で済むようになりました。

また、この先は、深夜1回のミルクに減ることになったので、4本まで持たなくても良いかと思います。

しかし!ここで一つ注意点が。

必要な哺乳瓶の種類に変化があったのです。

【生後3か月以降】プラスチック製哺乳瓶が断然オススメ

生後2か月頃までに使用していた産院モデルの哺乳瓶は、ガラス製でした。

しかし、今後のお出かけのことを考えると、圧倒的にプラスチック製の方が利便性が高いです。

(=割れない&軽い)

また、離乳食後期のことを考えると、200mlよりも240ml。

欲を言えば、300mlまでのものがあれば、もう買い足す必要はなくなるので安心です。

私は、T-Easterの300mlタイプを購入しました。

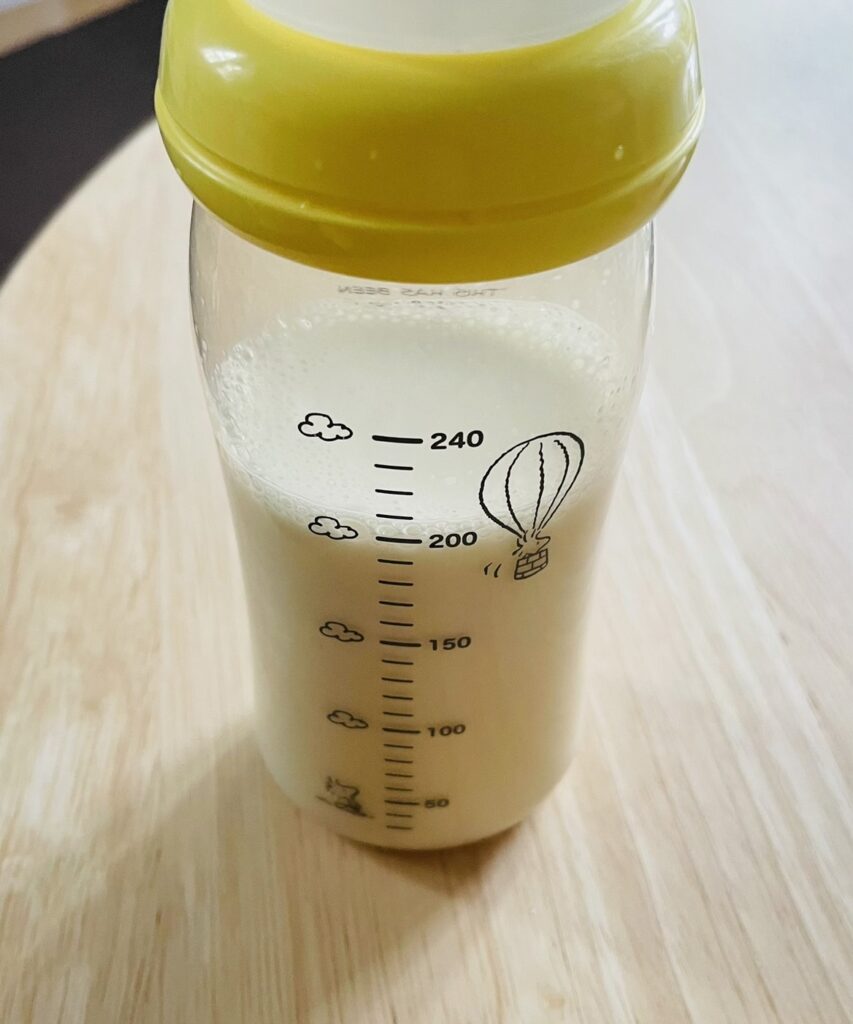

こちらのT-Easter、ガラス製のような透明感があって、とっても綺麗なんです!

(しかも北欧デザインでかわいい◎)

ほかのプラスチックのものは、ミルクを入れるとちょっと黄色っぽい色に見えるんですよね……。

【ミルク本来の自然な白色】が出るのがT-Easterの良いところ。

こちらが実際のミルクを入れたときの写真です。

普通のプラスチックの哺乳瓶だと、このような感じです。

T-Easterだと、真っ白!と感じる見た目になります。

もちろん、哺乳瓶の種類は他にも様々あるので、<240ml以上×プラスチック製>のものであれば、ご自身の好きなデザインを選ばれると良いと思います♩

かわいい哺乳瓶を選べば、お母さんの気分も上がる!

【哺乳瓶の消毒方法】薬液除菌はイマイチ×

続いて、哺乳瓶の消毒についてです。

ミルトンなどのつけ置きタイプがありますが、薬液除菌は私個人的にはオススメしません。

なぜなら、薬液につけて、数時間後にそれを取り出して、乾かすという3段階の手間がかかるからです。

実際、ミルトンは初めのころ使っていたのですが……、乾かすまでの「トータル時間」が長く、また取り出し忘れもあったので、すぐに使うのを止めました。

解決策としては、電子レンジで5分間加熱してすぐ終わるものにするか、乾燥機までついている物であれば、手間いらずでパーフェクトです◎

【完ミ、ここまで準備すれば完璧】水道数の硬度を確認!

居住されている市町村の水道水硬度を調べたことはありますか?

>>>こちらのサイトで調べられます

市町村の水道水、意外と硬度が高かった……という場合もありますので、事前にチェックしてみてくださいね。

日本全国一定と思いきや、そうではない

沸騰すれば問題ないケースが多いですが、稀に、水道水を沸騰したお湯で調乳し、お腹を壊してしまう赤ちゃんもいます。

心配な方は、妊娠中のうちに、ウォーターサーバーをどうするか、検討しておきましょう◎

参考までに……。

こちらの「まるっとwater」は、赤ちゃんのお腹に優しい安心の【軟水】を500mlあたり約83円で利用できます。

【おまけ】私が助産院で習った時短な調乳法

夜間にミルクを調乳する際は、赤ちゃんが泣き叫ぶのに焦り、慌ててミルクを作ることも多いと思います。

いかに素早くミルクを作るか、私が習った方法はこちら!

①粉は事前に計って哺乳瓶に入れる(夜間使う哺乳瓶の本数分)

②ポットのお湯は、70度で保温

③ポットから別の容器にお湯を入れ、室温で冷ましておく(哺乳瓶1本あたり100mlぐらいずつ)

④調乳時に、②のお湯を入れて粉を溶かし、その後③の湯冷ましを入れる

こうすると、一瞬で適温のミルクが出来上がります!

70度のお湯で全量調乳してしまうと、プラスチックの哺乳瓶では人肌まで冷めるのに超絶時間がかかります。

70度のお湯でまず粉を溶かし、その後規定線まで湯冷ましを入れることで、冷ます時間をゼロにすることができるのです♪

調乳量が100ml以上になった時くらいから使えるよ!

100mlまでは、流水で冷やしてもすぐに冷めます!

我が家では、新生児期に使用していた「産院モデルの哺乳瓶」に、お湯を入れて常温で冷ましています。

ちょうど100mlのお湯が入れられるので、混ぜるときに丁度良い量になります。

200mlのミルクを作るなら、110mlちょっとの70度のお湯と、残りは湯冷ましという感じですね。

【秋~冬の時期】 150mlのお湯と、残りを湯冷ましで割ると丁度良い。

私は、この「湯冷まし割り」を産後ケアで泊まった助産院で知ったとき、本当に感動しました……!!

ミルクの調乳時間で悩んでいるママさんは、ぜひ試してみてください♩

まとめ:完ミ育児は、ママの利便性のため余裕を持った本数で。

今回は、ミルク育児で使う【哺乳瓶の数】についてまとめてみました!

新生児期は、赤ちゃんのお世話がとにかく大変ですよね。。。

少しでも育児のストレスが減るよう、余裕を持った哺乳瓶の数でやっていくのが良いかと思います💡

3か月過ぎれば、ミルクは腹持ちが良いので長時間寝てくれます✨

それまでの辛抱だ……!

最初は本当に寝る間もないくらい大変ですが、ミルクをあげられるのも限られた期間。

今しかない大切な時間を、母子ともに楽しんで過ごせますように!

参考になれば幸いです♩

にほんブログ村